複数のプロダクトマネージャーで1つの組織やプロダクト開発をマネジメントするには?

最終更新日:

2025年7月2日

ライター:

PM Career編集部

プロダクト開発

%2520-%25202024-10-08T174957.955%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

この記事の監修者

佐々木真

PM Career事業責任者(Xアカウント @shin_sasaki19)

株式会社リクルートにて「スタディサプリ」の初期メンバーとして事業開発・プロダクトマネージャー業を担当し全国展開を達成後、SmartHRのグループ会社としてToB向けSaaS「SmartMeeting」を立ち上げ2021年3月に退任。その後PMオンラインスクール「PM School」、プロダクト開発人材の転職サイト「PM Career」の事業を運営中。プロダクト開発の知見・人材の流動性を高め、日本のプロダクト作りをぶち上げるべく尽力中。個人としてもX(Twitter)アカウントのフォロワーは3万人超え、YouTubeやPodcastでもプロダクト開発のコンテンツを発信する日本で最も有名なプロダクト開発者の1人。

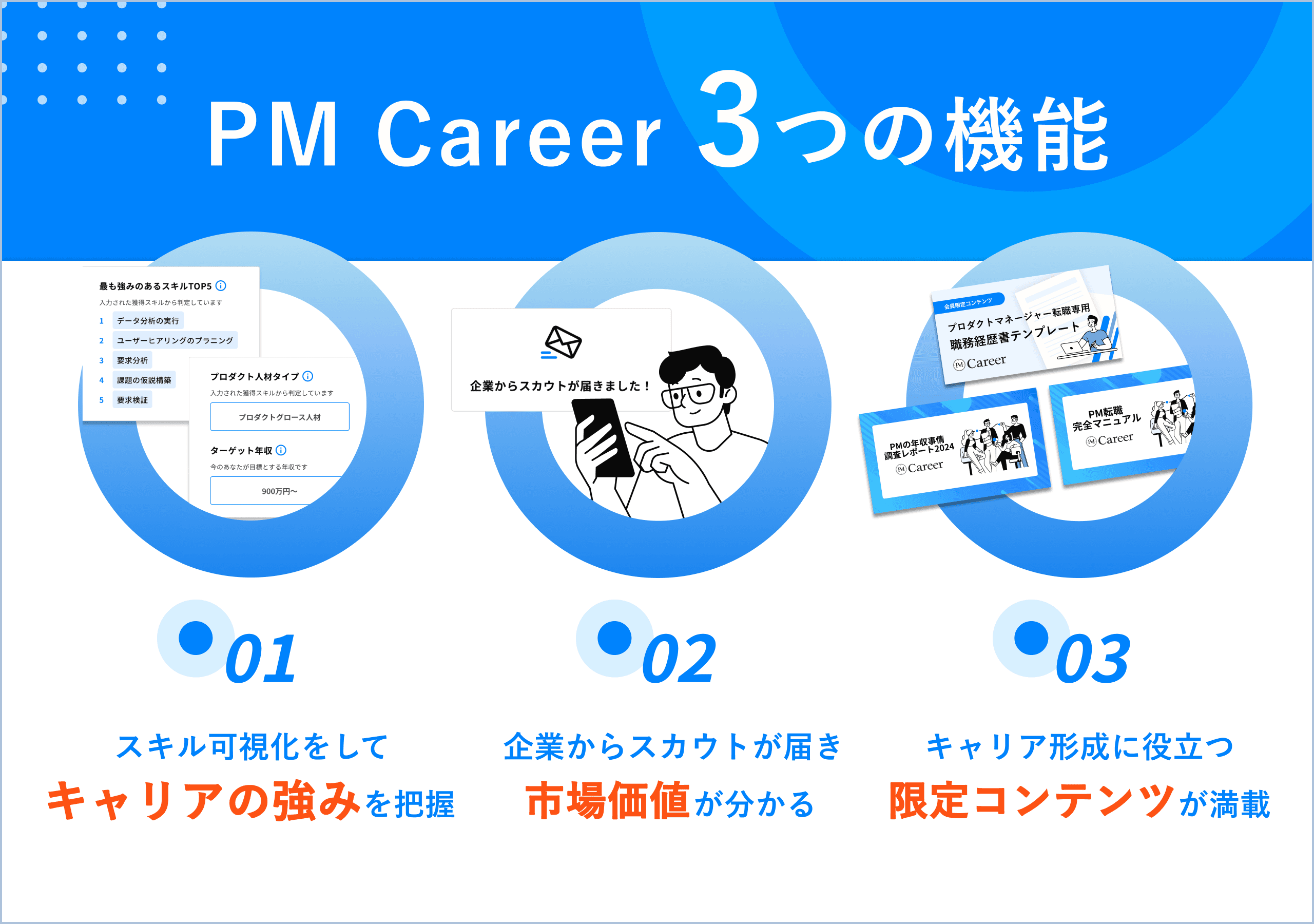

今すぐ転職をしたい人も、中長期的にしたい方も、PM Careerに無料会員登録をしておくことでキャリアに役立つ情報を定期的にキャッチアップすることが重要です。まだ登録されてない方はこちらからどうぞ。3分で完了します。

PM Careerに無料会員登録する

転職についての情報はこちらをご覧ください!

はじめに

「プロダクトマネージャー」への転職を検討しているあなたは、「プロダクトマネージャーが複数人いる組織やプロダクト開発って、どんな風に進めるんだろう?」と疑問に思うことはありませんか?

プロダクトマネージャーの求人を探していると、少数精鋭のスタートアップから、大規模な開発体制を持つ大手企業まで、様々な企業が見つかります。

そして、企業やプロダクトの規模が大きくなるにつれて、プロダクトマネージャーも複数人体制で働くケースが増えてきます。

そこでこの記事では、プロダクトマネージャーが複数人いる組織やプロダクト開発に焦点を当て、その役割分担や責任範囲、連携の仕方などを具体的に解説していきます。ぜひ、この記事を最後まで読んで、プロダクトマネージャー複数体制の理解を深めていきましょう!

なぜプロダクトマネージャーは複数必要なの?

まずは、なぜプロダクトマネージャーが複数人必要になるのか、その背景や理由について詳しく見ていきましょう。

プロダクトマネージャーが複数人いる組織・体制とは?

従来のプロダクト開発では、1人のプロダクトマネージャーが企画から開発、リリース、そして改善まで、プロダクト開発の全工程を統括することが一般的でした。

しかし、近年では、プロダクトや組織の規模拡大、開発スピードの加速化、ユーザーニーズの多様化などが進むにつれて、1人のプロダクトマネージャーでは対応しきれないケースも増えいます。

そこで、複数のプロダクトマネージャーがそれぞれの専門性や得意分野を活かしながら、連携してプロダクト開発を進めていく体制が主流になりつつあるのです。

プロダクトマネージャーが複数いるメリット・デメリット

プロダクトマネージャーが複数いる体制には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

これらのメリット・デメリットを踏まえて、自社の組織やプロダクトの状況に合わせて、最適な体制を検討していく必要があります。

プロダクトマネージャーが複数必要になるケース

具体的に、プロダクトマネージャーが複数必要となるケースとしては、以下のような状況が挙げられます。

- プロダクトの規模が大きい: 多機能で複雑なシステムを持つプロダクトの場合、1人のプロダクトマネージャーでは全体を把握しきれないため、機能ごとに担当を分けるなどして、複数人で開発を進める必要が出てきます。

- ユーザーのセグメントが多い: 年齢、性別、地域、利用目的など、様々な属性のユーザーがいる場合、それぞれのニーズに合ったプロダクト開発を行うために、セグメントごとにプロダクトマネージャーを配置するケースがあります。

- 開発スピードが求められる: アジャイル開発など、短いサイクルで開発を進める場合、1人のプロダクトマネージャーが抱えきれないほどのタスクが発生することがあります。そのため、複数人でタスクを分担し、並行して開発を進めることが必要です。

プロダクトマネージャーの2025年需要動向のレポートは、こちらをご覧ください。

【体制別】プロダクトマネージャーの役割分担と責任範囲

プロダクトマネージャーが複数いる場合、どのように役割分担や責任範囲を決めれば良いのでしょうか?ここでは、代表的な役割分担の例として、「プロダクトライン別」「機能別」「フェーズ別」の3つのパターンを見ていきましょう。

プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーの違いは、こちらをご覧ください。

プロダクトライン別

「プロダクトライン」とは、企業が提供する複数のプロダクト群の中で、特定の顧客層やニーズに特化したプロダクトのまとまりのことを指します。

例えば、顧客向けサービスと社内向けサービスのように、大きく異なるプロダクトを開発・運用している場合に、プロダクトラインごとにプロダクトマネージャーを配置することがあります。

この体制では、各プロダクトマネージャーは、担当するプロダクトラインの収益責任を負う場合が多く、よりビジネス視点が求められます。

機能別

1つのプロダクトの中でも、機能ごとにプロダクトマネージャーを配置するケースも一般的です。特に、ECサイトのように、検索機能、決済機能、カート機能など、多数の機能で構成される複雑なプロダクトで多く見られます。

この体制では、各プロダクトマネージャーは、担当機能の専門知識や技術的な理解を深めながら、開発を進めていくことが求められます。

フェーズ別

プロダクト開発のフェーズ(段階)ごとに、各分野に強いプロダクトマネージャーを配置するケースもあります。

例えば、新規プロダクトの立ち上げフェーズには、市場調査や競合分析、ユーザーニーズの探索など、初期段階における戦略策定に特化したプロダクトマネージャーが必要となります。

一方、プロダクトの成長フェーズには、ユーザー獲得やエンゲージメント向上のための施策立案や実行、データ分析など、グロースに強いプロダクトマネージャーが求められます。

複数人でプロダクトをマネジメントする際の注意点

複数人のプロダクトマネージャーでプロダクト開発を成功させるためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。ここでは、特に重要な3つのポイントを紹介します。

プロダクトマネージャー間でのコミュニケーション

プロダクトマネージャーが複数いる体制では、密なコミュニケーションが不可欠です。定例ミーティングやチャットツールなどを活用し、それぞれの担当領域の情報共有や進捗状況の報告、課題やリスクの共有などを積極的に行いましょう。

また、コミュニケーションの際には、相手の意見に耳を傾け、建設的な議論を心がけることが大切です。お互いの専門性や視点を尊重し、チームとして最高のプロダクトを作り上げるという共通認識を持つことが重要です。

プロダクトマネージャーのコミュニケーション術は、こちらをご覧ください。

情報共有と透明性

プロダクト開発に関する情報は、関係者全員がアクセスできる状態で、オープンに共有することが重要です。

情報共有ツールやWikiなどを活用し、会議議事録や決定事項、仕様書、デザインデータなどを一元管理することで、情報へのアクセスをスムーズにし、認識齟齬やコミュニケーション不足を防げます。

また、透明性の高い情報公開は、チーム全体の信頼関係構築にも繋がります。

意思決定のプロセス

プロダクトマネージャーが複数いる場合、誰がどのような権限を持って意思決定を行うのかを明確にしておくことが重要です。責任と権限を明確化しておくことで、迅速かつスムーズな意思決定が可能となり、開発の遅延や混乱を防げます。

また、重要な意思決定を行う際には、関係者全員に意見を求める機会を設け、合意形成を図ることが大切です。全員が納得感を持って開発を進めることで、モチベーション向上やチームワーク強化にも繋がります。

プロダクトマネージャーの評価に関する記事は、こちらをご覧ください。

【ケーススタディ】企業規模別のプロダクトマネージャー組織と事例

企業規模やフェーズによって、プロダクトマネージャー組織はどのように変化していくのでしょうか?ここでは、スタートアップ、成長企業、大企業の3つのフェーズにおけるプロダクトマネージャー組織の例を見ていきましょう。

スタートアップにおけるプロダクトマネージャー組織

スタートアップでは、CEOやCTOがプロダクトマネージャーを兼任するケースが多く見られます。限られたリソースの中で、スピード感を持ってプロダクト開発を進める必要があるため、意思決定の速さと柔軟性が求められるからです。

また、市場やユーザーの反応を見ながら、プロダクトをピボット(方向転換)していくことも多く、状況変化に柔軟に対応できる組織体制が求められます。

成長企業におけるプロダクトマネージャー組織

ユーザー数が急増する成長フェーズでは、プロダクトマネージャー専任の担当を置き、組織としてプロダクト開発を推進していくケースが増えてきます。

プロダクトの成長に伴い、開発チームも拡大していくため、プロダクトマネージャーには、エンジニアやデザイナーなど、多様なメンバーとのコミュニケーション能力や調整力が求められます。

また、プロダクトの成長を牽引するために、データ分析に基づいた意思決定や、グロースハックのスキルも重要です。

大企業におけるプロダクトマネージャー組織

大企業では、プロダクトラインや事業部ごとに、複数のプロダクトマネージャーで構成される専門チームが設置されるケースが多く見られます。

各チームは、それぞれのプロダクトやサービスの責任を負い、中長期的な戦略に基づいてプロダクト開発を進めていきます。

また、企業全体の戦略と整合性を保ちながら、プロダクト開発を進める必要があり、経営層や他部署との調整能力や交渉力、社内政治力なども求められます。

プロダクトマネージャーが複数いる組織で働く際に必要なスキル

プロダクトマネージャーが複数いる組織で働く場合は、1人で働く場合と比べて、必要となるスキルや能力も変化します。ここでは、特に重要な3つのスキルを紹介します。

プロダクトマネージャーの必須スキルの習得法は、こちらをご覧ください。

コミュニケーション能力

プロダクトマネージャー間だけでなく、エンジニア、デザイナー、マーケターなど、様々な職種のメンバーと連携して仕事を進める上で、円滑なコミュニケーションは欠かせません。

相手に分かりやすく情報を伝えたり、相手の意見を丁寧に聞き取ったりする能力を高める必要があります。

また、オンラインでのコミュニケーションが増加しているため、チャットやオンライン会議など、それぞれのツールに合わせたコミュニケーション方法を習得することも重要です。

調整力

複数のステークホルダーと関わりながら、プロダクト開発を進めるには、関係者の利害を調整し、合意形成を図っていくための調整力が求められます。

それぞれの意見を尊重しながら、プロダクトのビジョンや目標達成に向けて、関係者をまとめていくことが重要です。また、状況に応じて、交渉したり、妥協点を見つけたりする柔軟性も必要です。

オーナーシップ

プロダクトマネージャーが複数いる場合でも、担当範囲や役割分担が明確化され、それぞれのプロダクトマネージャーがオーナーシップを持って業務に取り組むことが大切です。

自分の担当領域だけでなく、プロダクト全体への責任感を持って行動することで、プロダクトの成功に貢献できます。また、オーナーシップを持つことで、自律的に行動し、周囲を巻き込みながら、プロダクトを成長させていくことが可能です。

プロダクトマネージャー複数体制に関するよくある質問

最後に、プロダクトマネージャー複数体制に関するよくある質問に答えます。

Q. プロダクトマネージャー複数体制の組織では、新人はどのような役割を任されることが多いですか?

企業や組織によって異なりますが、まずは経験豊富なプロダクトマネージャーのサポート役になることが多いようです。

例えば、市場調査や競合分析、ユーザーインタビューなどのリサーチ業務、要件定義や仕様書作成などのドキュメント作成業務、開発チームとのコミュニケーションや進捗管理などのプロジェクトマネジメント業務などを経験します。

これらの業務を通して、プロダクト開発の流れや必要な知識、スキルを身につけていきます。

Q. プロダクトマネージャー複数体制の組織で働く上で、注意すべき点はありますか?

プロダクトマネージャー複数体制の組織では、他のプロダクトマネージャーとの連携やコミュニケーションが非常に重要です。自分の意見ばかりを主張するのではなく、他のメンバーの意見にも耳を傾け、チームとして最適な解を見つけ出す努力が大切です。

また、情報共有や透明性を意識し、他のメンバーと積極的にコミュニケーションを取るように心がけましょう。

そして、それぞれのプロダクトマネージャーがオーナーシップを持って業務に取り組み、プロダクト全体の成功に貢献できるように協力していくことが重要です。

まとめ|複数体制でプロダクト開発を成功させよう!

プロダクトマネージャー複数体制には、それぞれの専門性や得意分野を活かせる、担当範囲を分担することで、より深く業務に取り組めるなど、多くのメリットがあります。

一方で、役割分担や責任範囲を明確にする、密なコミュニケーションを心がけるなど、注意すべき点もいくつかあります。

プロダクトマネージャーとして転職する際には、これらのメリット・デメリットを理解した上で、自分に合った組織や働き方を見極めましょう。

市場価値を高めたい人は無料会員登録をどうぞ

市場価値を上げる良いキャリアを築くより良い意思決定は、より良い情報から。PM Careerの無料会員登録をして、会員限定ホワイトペーパーのダウンロードやキャリア相談を活用してください!

無料で会員登録をする

%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-09-05T162716.530%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-09-02T154321.815%2520(2).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-09-01T163902.798%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-08-26T160843.876%2520(1).jpg&w=3840&q=75)