プロダクトマネージャー転職で未経験からの中途採用を成功させる方法

最終更新日:

2025年7月2日

ライター:

PM Career編集部

プロダクトマネージャー転職

%2520-%25202025-07-02T183345.760%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

この記事の監修者

佐々木真

PM Career事業責任者(Xアカウント @shin_sasaki19)

株式会社リクルートにて「スタディサプリ」の初期メンバーとして事業開発・プロダクトマネージャー業を担当し全国展開を達成後、SmartHRのグループ会社としてToB向けSaaS「SmartMeeting」を立ち上げ2021年3月に退任。その後PMオンラインスクール「PM School」、プロダクト開発人材の転職サイト「PM Career」の事業を運営中。プロダクト開発の知見・人材の流動性を高め、日本のプロダクト作りをぶち上げるべく尽力中。個人としてもX(Twitter)アカウントのフォロワーは3万人超え、YouTubeやPodcastでもプロダクト開発のコンテンツを発信する日本で最も有名なプロダクト開発者の1人。

今すぐ転職をしたい人も、中長期的にしたい方も、PM Careerに無料会員登録をしておくことでキャリアに役立つ情報を定期的にキャッチアップすることが重要です。まだ登録されてない方はこちらからどうぞ。3分で完了します。

PM Careerに無料会員登録する

転職についての情報はこちらをご覧ください!

はじめに

「プロダクトマネージャーにキャリアチェンジして、もっと事業の成長に貢献したい」

「自分のエンジニアやデザイナーとしての経験は、プロダクトマネージャーへの転職で通用するのだろうか?」

プロダクト開発に携わる中で、より上流から全体を動かすプロダクトマネージャーという職種に魅力を感じつつも、未経験からの挑戦に不安を抱えていませんか?市場価値を高め、より大きな裁量とやりがいを求めている方もいるでしょう。

この記事では、プロダクトマネージャーへの転職市場のリアルや求められる具体的なスキル、そして未経験から転職を成功させるためのロードマップを解説します。この記事を読めば、漠然とした不安は解消され、自信を持ってキャリアチェンジへの第一歩を踏み出せるはずです。

プロダクトマネージャー転職のリアル|市場動向と将来性

プロダクトマネージャーへの転職を考える上で、まず重要なのは、市場がどのような状況にあるのかを知ることです。結論からいうと、プロダクトマネージャーの市場は人材獲得競争が激化しており、その需要は今後も拡大していくと予測されています。

なぜ今、これほどまでにプロダクトマネージャーが求められているのか、具体的なデータと共にその背景と将来性をみていきましょう。

プロダクトマネージャーの需要は右肩上がり!求人倍率と採用企業の動向

現在の転職市場において、プロダクトマネージャーは明確な「売り手市場」にあります。主要な求人プラットフォームのデータによると、プロダクトマネージャーの求人倍率は2024年から2025年にかけて、平均で2.0倍から2.7倍にまで上昇しているそうです。

これは他のIT職種と比較しても高い水準であり、多くの企業が優秀なプロダクトマネージャーを求めている証拠です。特に、以下の分野でその需要は顕著です。

業界・分野 | 特徴 |

|---|---|

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進企業 | 既存事業のデジタル化を牽引する役割として、業界を問わず需要が高い。 |

SaaS(Software as a Service)企業 | サブスクリプションモデルの成長にプロダクトマネージャーの戦略が不可欠。 |

AI(人工知能)関連企業 | 新技術をプロダクトに落とし込み、事業化する能力が求められる。 |

FinTech・ヘルスケアなど特定領域 | 専門知識とプロダクト開発能力を併せ持つ人材の価値が高い。 |

採用企業はIT・Web業界にとどまらず、金融、製造、ヘルスケアなど多岐にわたります。これは、あらゆるビジネスにおいてプロダクト中心のアプローチが重要になっていることを示しており、転職先の選択肢は非常に広いといえるでしょう。

AI時代にプロダクトマネージャーの役割はどう変わる?市場価値を高め続けるための視点

AI技術の急速な進化は、プロダクトマネージャーの役割にも変化をもたらしています。これまで以上に、データに基づいた迅速かつ正確な意思決定が求められるようになっています。また、AIをプロダクトにどう組み込むか、あるいはAIを活用して開発プロセス自体をどう効率化するかといった視点が不可欠です。

AI時代にプロダクトマネージャーに求められるスキル・視点 | 具体的な内容 |

|---|---|

AI技術への理解 | 機械学習や自然言語処理の基本的な仕組みを理解し、エンジニアと対等に議論できる。 |

データ活用の高度化 | AIツールを用いて、より複雑な市場分析やユーザー行動予測を行う能力。 |

業務効率化 | 市場調査や顧客対応などの定型業務をAIで自動化し、戦略的な業務に集中する。 |

倫理的な配慮 | AIがもたらすバイアスやプライバシーの問題を理解し、倫理観を持ってプロダクトを開発する。 |

AIを脅威と捉えるのではなく、強力な武器として使いこなすことが、これからの時代に市場価値を高め、競争力を維持するための重要な要素となります。常に最新技術を学び、自身のスキルセットをアップデートし続ける姿勢が重要です。

プロダクトマネージャーの仕事内容と役割|プロジェクトマネージャーとの違いは?

プロダクトマネージャーという言葉は知っていても、その具体的な仕事内容を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。プロダクト開発の現場では、しばしば「プロジェクトマネージャー」と混同されることもあります。

ここでは、プロダクトマネージャーの核心的な役割と、プロジェクトマネージャーとの決定的な違いを明確にしていきます。

プロダクトマネージャーは何を・なぜ作るかを決める「プロダクトのCEO」

プロダクトマネージャーは、一言でいえば「プロダクトのCEO」のような存在です。担当するプロダクトの成功に最終的な責任を持ち、そのために「何を(What)」「なぜ(Why)」作るのかを意思決定します。

その業務は多岐にわたりますが、主には以下のプロセスを主導します。

- 市場・ユーザー調査: 顧客が抱える課題を発見し、市場のニーズを深く理解する

- ビジョン・戦略策定: プロダクトが目指すべき方向性(ビジョン)を定め、それを実現するための戦略を描く

- ロードマップ作成: 戦略に基づき、開発の優先順位をつけた具体的な計画(ロードマップ)を作成する

- 要件定義: エンジニアやデザイナーと連携し、開発に必要な機能の仕様を固める

- 関係者との連携: 経営陣、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、社内外のあらゆる関係者とコミュニケーションを取り、協力を得る

プロダクトマネージャーはプロダクトが顧客に価値を提供し、同時にビジネスとして成立するための舵取り役なのです。

プロジェクトマネージャーとの決定的な違い

プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーは連携して働くことが多いですが、その役割と責任範囲は明確に異なります。最大の違いは、プロダクトマネージャーが「Why/What(なぜ、何を作るか)」に責任を持つのに対し、プロジェクトマネージャーは「How/When(どうやって、いつまでに作るか)」に責任を持つ点です。

以下の表で、両者の違いを比較してみましょう。

項目 | プロダクトマネージャー | プロジェクトマネージャー |

|---|---|---|

主な責任 | プロダクトの成功と事業成果(売上、利益、市場シェアなど) | プロジェクトの計画通りの完遂(QCD:品質・コスト・納期) |

ミッション | 正しいプロダクトを作る(市場に求められるものを作る) | プロダクトを正しく作る(計画通りに効率良く作る) |

視点 | 顧客、市場、ビジネス(外部・戦略) | 開発チーム、リソース、スケジュール(内部・実行) |

時間軸 | 中長期的(プロダクトのライフサイクル全体) | 短期的(プロジェクトの開始から終了まで) |

主なKPI | KGI(重要目標達成指標)、顧客満足度、解約率、LTVなど | プロジェクト進捗率、予算遵守率、納期遵守率など |

プロダクトマネージャーが事業の成功という、曖昧で変化しやすいゴールを目指す探検家だとすれば、プロジェクトマネージャーは、定められた目的地まで確実かつ効率的にチームを導く船長といえるでしょう。

企業フェーズ(大手/ベンチャー)で異なる役割と魅力

プロダクトマネージャーの役割は、所属する企業の規模や成長フェーズによっても大きく異なります。自分のキャリアプランや働き方の志向に合わせて、どのフェーズの企業が合っているかを考えることが重要です。

企業フェーズ | 大手・メガベンチャー | スタートアップ |

|---|---|---|

役割・スコープ | 既存の巨大プロダクトの一機能や特定領域を担当することが多い。 | プロダクト全体、時には事業そのものを一人で担当することも。 |

裁量権 | 意思決定プロセスが複雑で、調整業務が多い傾向。 | 裁量権が大きく、スピーディーな意思決定が可能。 |

求められるスキル | ステークホルダーマネジメント、大規模データの分析・活用能力。 | ゼロイチでの立ち上げ能力、幅広い業務への対応力、資金調達への理解。 |

環境・リソース | 潤沢な予算や人員、確立された開発プロセス。 | 限られたリソースの中で、最大限の成果を出す創造性。 |

魅力 | 安定した環境で、社会に大きなインパクトを与える経験。 | 事業の成長をダイレクトに実感できる、手触り感のある経験。 |

リスク | 役割が細分化され、全体像が見えにくい場合がある。 | 事業の不確実性が高く、ピボット(方向転換)の可能性もある。 |

安定した基盤の上で専門性を深めたいなら大手、変化の激しい環境で事業成長そのものを楽しみたいならスタートアップというように、それぞれの魅力と挑戦があります。

中途採用で求められるスキル・経験とは?【未経験者向け】

「自分にはプロダクトマネージャーの経験がないから、転職は難しいのでは?」

そう思っている方もいるでしょう。しかし、多くの企業は「プロダクトマネージャー経験者」だけを求めているわけではありません。大切なのは、これまでのあなたの経験の中に、プロダクトマネージャーとして活躍できるポテンシャルを見出すことです。

ここでは、中途採用で評価されるスキルを具体的に解説し、未経験からでも十分に戦えることをお伝えします。

プロダクトマネージャーに必要なスキルと習得方法は、こちらをご覧ください。

必須?歓迎?評価されるテクニカルスキル一覧

求人票でよく見かけるテクニカルスキルですが、必ずしも全てが「必須」というわけではありません。「歓迎」スキルとして挙げられているものも多く、入社後に学ぶ意欲を示すことも重要です。自身のスキルレベルを客観的に把握し、不足している部分は学習計画を立てましょう。

スキル分類 | スキル・ツール名 | 求められるレベル感(目安) |

|---|---|---|

データ分析 | Google Analytics, Mixpanel, Looker (旧Looker Studio) | 主要な指標を理解し、自らデータを抽出・分析して改善提案ができる。 |

| SQL | 簡単なSELECT文を書いて、必要なデータを抽出・集計できる。 |

開発知識 | アジャイル開発, スクラム | 基本的な概念を理解し、エンジニアと円滑にコミュニケーションが取れる。 |

| Jira, Confluence | チケット管理やドキュメント作成など、基本的な操作ができる。 |

| APIの基礎知識 | 外部サービス連携などを検討する際に、基本的な仕組みを理解している。 |

プログラミング | Python, JavaScriptなど | 必須ではないが、コードが読めるとエンジニアとの連携がスムーズになる。 |

特にデータ分析スキルは、客観的な根拠を持って意思決定を行うプロダクトマネージャーにとって、非常に重要です。

最も必要なのはソフトスキル!コミュニケーション能力が重要

テクニカルスキル以上に、プロダクトマネージャーの成否を分けるのがソフトスキルです。プロダクトマネージャーはエンジニアやデザイナー、経営陣、マーケター、営業など、非常に多くの人と関わります。多様なバックグラウンドを持つメンバーをまとめ、プロダクトを成功に導くためには、以下のスキルが不可欠です。

- リーダーシップと巻き込み力: プロダクトのビジョンを情熱的に語り、チームを同じ目標に向かわせる

- コミュニケーション能力: 相手の立場や知識レベルに合わせて、分かりやすく論理的に説明する

- 交渉力と調整力: 対立する意見を調整し、関係者全員が納得できる合意形成を導く

- 問題解決能力: 複雑な課題の本質を見抜き、データやユーザーの声に基づいて創造的な解決策を立案する力

- 顧客への共感力: ユーザーインタビューなどを通じて、顧客の課題やニーズを深く理解する

これらのスキルは、どんな職種であってもビジネス経験を通じて培われるものです。これまでの経験でこれらのスキルを発揮した具体的なエピソードを棚卸しし、面接で語れるように準備することが、未経験からの転職を成功させるために重要です。

【職種別】プロダクトマネージャー転職に活かせる経験とアピール方法

あなたのこれまでの職務経験は、プロダクトマネージャーへの転職において強力な武器になります。ここでは、主な職種別に、どのような経験が強みとなり、どうアピールすればよいかを解説します。

エンジニア出身者の強みとアピールポイント

エンジニアとしての経験は、技術的な側面からプロダクト開発を支える上で大きな強みとなります。

項目 | 詳細 |

|---|---|

技術的実現性の的確な判断 | 機能開発の工数や難易度を肌感覚で理解し、現実的なロードマップを策定できます。 |

開発チームとの円滑な連携 | 専門用語を交えた深いコミュニケーションが可能で、仕様の齟齬を防ぎ、チームの信頼を得やすいです。 |

技術的負債への理解 | 短期的な開発速度と中長期的なシステムの健全性のバランスを考えた意思決定ができます。 |

アピール方法 | 「技術的背景を活かして、開発チームと建設的な議論を重ね、最適な仕様を策定した経験」などを具体的に語りましょう。 |

デザイナー出身者の強みとアピールポイント

デザイナーは、プロダクトの最もユーザーに近い部分を担当してきた専門家です。その視点はプロダクトマネージャーにとって不可欠です。

項目 | 詳細 |

|---|---|

ユーザー中心設計(UCD)への深い理解 | 常にユーザーの視点に立ち、課題を解決する体験を設計する思考が身についています。 |

顧客課題の可視化 | ユーザーインタビューやペルソナ、カスタマージャーニーマップ作成などを通じて、抽象的な課題を具体的に表現できます。 |

UI/UXに関する知見 | 使いやすさや心地よさを追求する知見を活かし、プロダクト全体の品質向上に貢献できます。 |

アピール方法 | 「ユーザーリサーチに基づき、〇〇という課題を発見し、プロトタイプを用いて解決策を提案・検証した経験」などをアピールしましょう。 |

マーケター・事業開発出身者の強みとアピールポイント

ビジネスの最前線にいた経験は、プロダクトを事業として成功させる上で強力な武器となります。

項目 | 詳細 |

|---|---|

市場・競合分析能力 | 市場のトレンドを読み、競合の動向を分析して、自社プロダクトの勝ち筋を見出せます。 |

ビジネスモデルへの理解 | プロダクトをどう収益化するか、事業としてどう成長させるかという視点を持っています。 |

KGI/KPI設計とデータ分析力 | 事業目標から逆算して適切な指標を設定し、データに基づいたグロース施策を立案・実行できます。 |

アピール方法 | 「市場分析から〇〇というニーズを発見し、新規事業としてプロダクトを企画。リリース後、データ分析を基に改善を重ね、売上を〇%向上させた経験」などを語ると効果的です。 |

プロダクトマネージャーの年収実態|経験・業界別のリアルな相場

転職を考える上で、年収は最も気になる要素の一つではないでしょうか。プロダクトマネージャーは専門性が高く、需要も大きいため、他の職種と比較して高い年収が期待できる職種です。

ここでは、経験レベルや業界による具体的な年収相場から、年収1000万円超えを目指すためのキャリア、そして失敗しないための年収交渉術まで、詳しく解説します。

経験レベル別!プロダクトマネージャーの年収レンジ(ジュニア/ミドル/シニア)

プロダクトマネージャーの年収は、経験やスキルに応じて大きく変動します。自身の現在地を把握し、将来的なキャリアプランを立てるための参考にしてください。

経験レベル | 年収レンジ(万円) | 主な役割と経験年数の目安 |

|---|---|---|

ジュニアPdM | 600万円 ~ 800万円 | プロダクトマネージャーとしての経験は2年程度まで。シニアプロダクトマネージャーのサポートを受けながら、プロダクトの一部の機能改善などを担当。 |

ミドルPdM | 750万円 ~ 950万円 | プロダクトマネージャー経験3~5年程度。自律的にプロダクトの一部、または小規模なプロダクト全体を担当し、戦略立案から実行までを担う。 |

シニアPdM | 1000万円 ~ 1500万円 | プロダクトマネージャー経験5年以上。大規模・複雑なプロダクト全体を率いる。後進の育成や、より経営に近い視点での意思決定も求められる。 |

VP/CPOクラス | 1500万円 ~ | 役員レベル。企業全体のプロダクト戦略に責任を持ち、複数のプロダクトやプロダクトマネージャー組織全体を統括する。 |

未経験からの転職の場合、最初はジュニアレベルからのスタートになることが多いです。しかし、実績を積むことで数年でミドル、シニアへとステップアップし、高い年収を目指すことが可能です。

年収1000万円超えは可能?高年収を狙える業界と企業の特徴

プロダクトマネージャーとして年収1000万円を超えることは、十分に現実的な目標です。特に、以下の業界や企業では、シニアレベルに達することでその可能性がぐっと高まります。

- FinTech(金融 × IT)業界: 高い専門性とセキュリティ要件が求められるため、給与水準が高い傾向にある

- AI関連企業: 最先端技術を扱うため、優秀な人材への投資を惜しまない企業が多い

- SaaS業界(特にBtoB): 安定した収益モデルを持ち、成長率の高い企業は好待遇を提示することがある

- 外資系企業やメガベンチャー: 成果主義が徹底されており、実績に応じて高い報酬が支払われる

また、給与だけでなくストックオプションが付与されるスタートアップも多くあります。事業が成功すれば、給与を大きく上回るキャピタルゲインを得られる可能性も秘めており、これも高収入を目指す上での魅力的な選択肢の一つです。

失敗しない年収交渉のタイミングと伝え方のコツ

年収交渉は、転職活動において非常に重要なプロセスです。適切なタイミングと伝え方を知っておくことで、自身の市場価値に見合った、あるいはそれ以上の待遇を引き出せます。

- 交渉のタイミング

- 内定が出た後の「オファー面談」や「条件面談」が最適です。 面接の早い段階で希望年収を固執しすぎると、選考に不利に働く可能性があります。

- 伝え方のコツ

- 希望額は具体的な根拠と共に伝える: 「現在の年収が〇〇円であること」「貴社で活かせる〇〇のスキルや実績」「転職エージェントから提示された市場価値」などを根拠に、希望年収額を提示します。

- 幅を持たせて伝える: 「〇〇円を希望しますが、〇〇円までであれば検討可能です」のように、最低希望ラインと理想ラインを伝えることで、交渉の余地を残します。

- 謙虚かつ自信のある姿勢で: 企業への貢献意欲を示しつつ、自身の価値については自信を持って伝えることが重要です。

転職エージェントを活用すると、こうしたデリケートな年収交渉を代行してくれる場合も多く、客観的な市場データに基づいた交渉で有利に進められる可能性が高まります。

【未経験からの転職】成功への5ステップ・ロードマップ

未経験からプロダクトマネージャーへの転職は、決して簡単な道のりではありません。しかし、正しいステップを踏んで計画的に準備を進めれば、その扉を開くことは十分に可能です。

ここでは、転職を成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。この道筋に沿って、あなただけのキャリアチェンジを成功させましょう。

STEP1: 自己分析とキャリアの棚卸し

まず最初に、自分自身を深く知ることから始めます。なぜ自分はプロダクトマネージャーになりたいのか、その動機を徹底的に深掘りしましょう。「事業を動かしたい」「ユーザーの課題を解決したい」といった動機を、具体的な原体験と結びつけて言語化することが重要です。

同時に、これまでのキャリアで得たスキルや経験を棚卸しします。エンジニア、デザイナー、マーケターなど、どんな職種であっても、プロダクトマネージャーに活かせる経験は必ずあります。「リーダーシップを発揮した経験」「データを基に改善提案した経験」などを具体的に書き出し、自分の強みを客観的に把握しましょう。

STEP2: 知識のインプットとスキルアップ(書籍・資格・スクール)

次に、プロダクトマネジメントに関する体系的な知識をインプットし、不足しているスキルを補います。闇雲に学ぶのではなく、効率的に知識を習得するための方法をいくつか紹介します。

学習方法 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

書籍 |

| プロダクトマネージャーの思考法やフレームワークの基礎を学ぶのに最適。 |

資格 | Certified Scrum Product Owner (CSPO) | アジャイル開発、特にスクラムにおけるプロダクトオーナーの役割を体系的に学べる。 |

オンラインコース |

| データ分析やプロダクトマネジメントの実践的なスキルを、自分のペースで学べる。 |

コミュニティ | PM Clubなど | プロダクトマネージャーを目指す仲間や業界関係者と交流し、知識や情報を交換できる。 |

これらの学習を通じて得た知識は、面接での受け答えに深みを与え、学習意欲の高さを示す強力なアピールになります。

STEP3: ポートフォリオの準備(実績の言語化・定量化)

職務経歴書は、あなたの「営業資料」です。これまでの実績を、採用担当者に魅力的に伝えるための工夫が求められます。その際、非常に有効なのが、具体的な成果をまとめたポートフォリオ(またはそれに準ずる資料)の準備です。

実績を記述する際は、STARメソッドを意識しましょう。

- S (Situation): どのような状況・環境だったか

- T (Task): どのような課題・目標があったか

- A (Action): それに対して、自分がどのように考え、行動したか

- R (Result): その結果、どのような成果が出たか

そして最も重要なのが、成果を定量的に示すことです。「改善した」ではなく「〇〇機能のユーザーエンゲージメントを20%改善した」「新機能をリリースし、担当プロダクトの売上を月間150万円向上させた」のように、具体的な数字で語ることで、あなたの貢献度が明確に伝わります。

ポートフォリオ作成の手順と成功事例は、こちらをご覧ください。

STEP4: 応募書類の作成と面接対策

自己分析と実績の棚卸しができたら、いよいよ応募書類の作成と面接対策です。

- 書類作成のポイント

- 応募企業ごとにカスタマイズする:

企業の募集要項を読み込み、求められているスキルや人物像に合わせて、アピールする経験や強みを調整します。使い回しの書類では熱意は伝わりません。

- 応募企業ごとにカスタマイズする:

- 面接対策のポイント

- 想定問答集の準備

「なぜプロダクトマネージャーになりたいのか」「なぜこの会社なのか」「これまでの最大の失敗は何か」といった頻出質問への回答を準備します。STARメソッドで具体的に語れるように練習しましょう。 - 「逆質問」を準備する

面接の最後には必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。これは絶好のアピールチャンスです。「貴社のプロダクト開発における意思決定プロセスは?」「入社後、最初の3ヶ月で期待されることは?」など、鋭い質問を準備し、企業への深い理解と高い意欲を示しましょう。

- 想定問答集の準備

STEP5: 転職エージェントの戦略的活用法

未経験からの転職活動は、孤独で不安な戦いになりがちです。そこで心強い味方となるのが、転職エージェントです。彼らを単なる「求人紹介会社」と考えるのではなく、転職成功のための「戦略的パートナー」として活用しましょう。

- 非公開求人の紹介: Web上には公開されていない、好待遇の非公開求人を紹介してもらえる可能性がある

- 客観的なアドバイス: 書類添削や面接対策を通じて、プロの視点からあなたの強みや改善点を客観的にフィードバックしてくれる

- 年収交渉の代行: 自分では言いにくい年収や条件面の交渉を、市場価値に基づいて代行してくれる

- 情報収集: 企業の内部事情やカルチャーなど、個人では得にくいリアルな情報を提供してくれる

複数のエージェントに登録し、自分と相性の良い、信頼できるキャリアアドバイザーを見つけることが成功への近道です。

転職エージェント活用で内定率を高める方法は、こちらをご覧ください。

プロダクトマネージャー転職で後悔しないための3つの注意点

プロダクトマネージャーへの転職は、キャリアにおける大きな一歩です。だからこそ、「転職したけど、こんなはずじゃなかった」という後悔は絶対に避けたいもの。ここでは、転職を成功で終わらせるために、事前に知っておくべき3つの注意点を解説します。

「思っていたのと違う」を防ぐ企業文化の見極め方

年収や事業内容といった表面的な情報だけで転職先を決めると、入社後にミスマッチを感じるケースがあります。特に重要なのが、自分と企業のカルチャーが合うかどうかです。

- 意思決定のスタイル: トップダウンか、ボトムアップか。データドリブンか、直感を重視するか

- コミュニケーションの文化: 風通しが良く役職に関係なく議論できるか、部署間の連携はスムーズか

- 働き方: リモートワークやフレックスタイムの導入状況はどうか、ワークライフバランスは重視されているか

これらの情報は、求人票だけでは分かりません。企業の口コミサイトを参考にしたり、面接の逆質問で「社員の方々が感じる、貴社の最も良いカルチャーは何ですか?」と尋ねたりすることで、リアルな内情を探りましょう。

スタートアップ転職の魅力と見極めるべきリスク

スタートアップ企業は、大きな裁量権を持ってプロダクトや事業の成長にダイレクトに貢献できるという、他にはない魅力があります。しかし、その反面、見極めるべきリスクも存在します。

- 魅力

- 圧倒的な成長機会とスピード感

- ゼロからイチを生み出す手触り感

- ストックオプションによる大きなリターンへの期待

- 見極めるべきリスク

- 事業の不確実性: 事業が軌道に乗らず、ピボット(事業転換)や最悪の場合、倒産する可能性

- リソース不足: 人員や予算が限られており、一人で何役もこなす必要がある

- 体制の未整備: 開発プロセスや評価制度などが整っていないことが多い

スタートアップへの転職を検討する際は、事業内容やビジョンへの共感はもちろんのこと、経営陣の経歴や資金調達の状況などを冷静に分析し、リスクを理解した上で判断することが不可欠です。

オファーの比較検討と現職への誠実な対応

転職活動が順調に進み、複数の企業から内定(オファー)を得られることもあります。その際は、焦って一社に決めず、冷静に比較検討することが重要です。年収だけでなく、以下の要素を総合的に評価しましょう。

- 担当するプロダクトや事業の魅力

- 自身のキャリアパスとの整合性

- 企業文化や働く人との相性

- ワークライフバランス

また、転職を決めたら、現職への誠実な対応を忘れてはいけません。法律上は2週間前の申し出で退職できますが、業務の引き継ぎなどを考慮し、就業規則に従って1〜2ヶ月前には退職の意向を伝えるようにしましょう。

最後まで責任を持って業務を全うし、円満に退社することで、新たなキャリアへ良いスタートを切れます。

まとめ|プロダクトマネージャーへの第一歩を踏み出そう

プロダクトマネージャーは、自らの手でプロダクトを育て、世の中に価値を届け、事業の成長を牽引できる、非常に挑戦しがいで魅力的な職種です。その市場の需要は高まっており、未経験からでも、正しい知識と戦略を持って準備すれば、キャリアチェンジの道は確実に開かれています。

まずは、なぜ自分がプロダクトマネージャーになりたいのかを深く見つめ直す自己分析から始めてみてください。そして、あなたのこれまでの経験から棚卸しし、自信を持ってアピールできる強みを見つけ出しましょう。

その一歩が、あなたをプロダクトマネージャーという新たな舞台へと導いてくれるはずです。

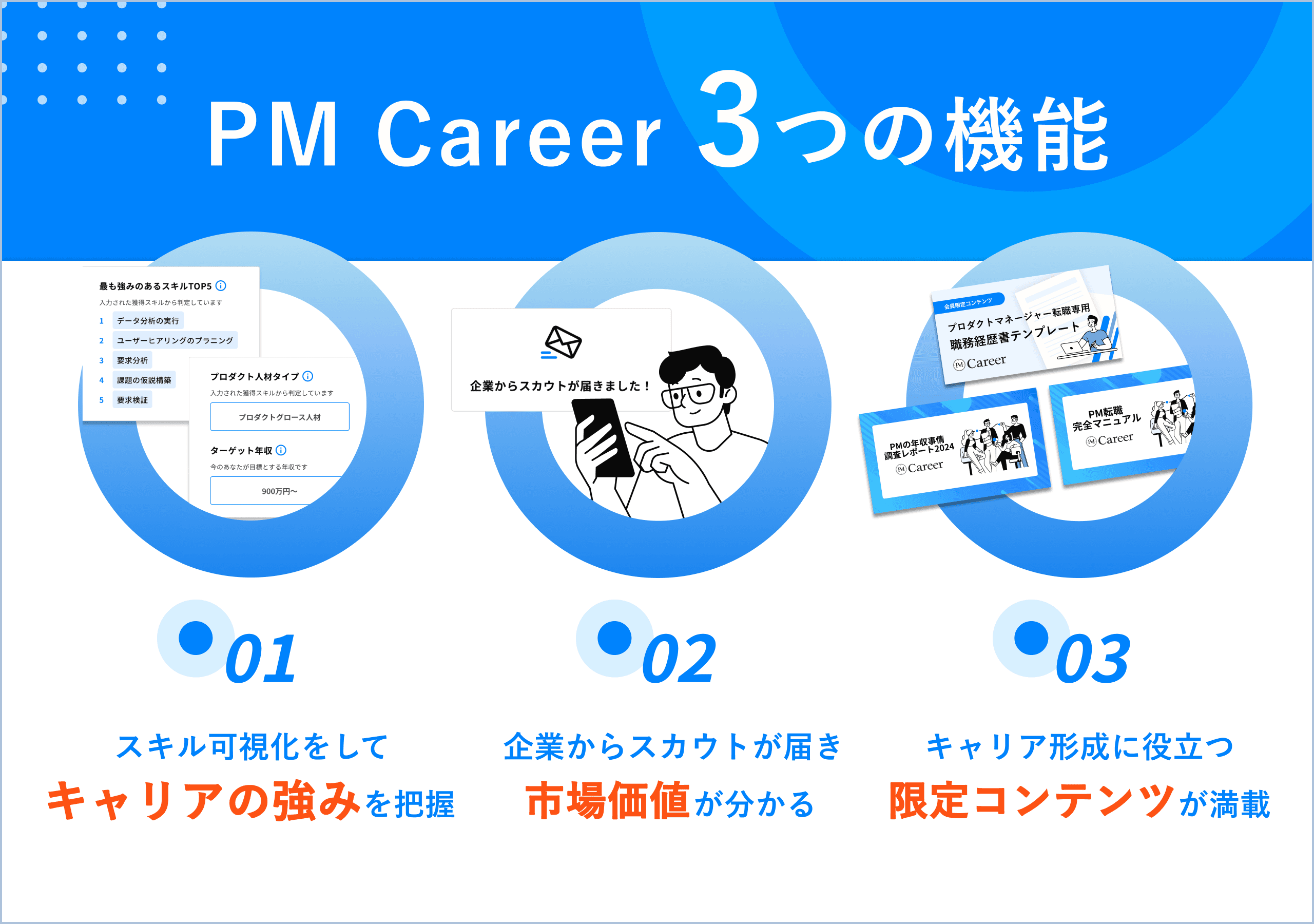

市場価値を高めたい人は無料会員登録をどうぞ

市場価値を上げる良いキャリアを築くより良い意思決定は、より良い情報から。PM Careerの無料会員登録をして、会員限定ホワイトペーパーのダウンロードやキャリア相談を活用してください!

無料で会員登録をする

.jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-09-03T182931.009%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-08-27T184158.288%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-08-03T174105.882%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-07-31T135451.784%2520(1).jpg&w=3840&q=75)