プロダクトマネージャー転職を成功させる理想の職場の選び方

最終更新日:

2025年7月1日

ライター:

PM Career編集部

プロダクトマネージャー転職

%2520-%25202025-07-01T154123.690%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

この記事の監修者

佐々木真

PM Career事業責任者(Xアカウント @shin_sasaki19)

株式会社リクルートにて「スタディサプリ」の初期メンバーとして事業開発・プロダクトマネージャー業を担当し全国展開を達成後、SmartHRのグループ会社としてToB向けSaaS「SmartMeeting」を立ち上げ2021年3月に退任。その後PMオンラインスクール「PM School」、プロダクト開発人材の転職サイト「PM Career」の事業を運営中。プロダクト開発の知見・人材の流動性を高め、日本のプロダクト作りをぶち上げるべく尽力中。個人としてもX(Twitter)アカウントのフォロワーは3万人超え、YouTubeやPodcastでもプロダクト開発のコンテンツを発信する日本で最も有名なプロダクト開発者の1人。

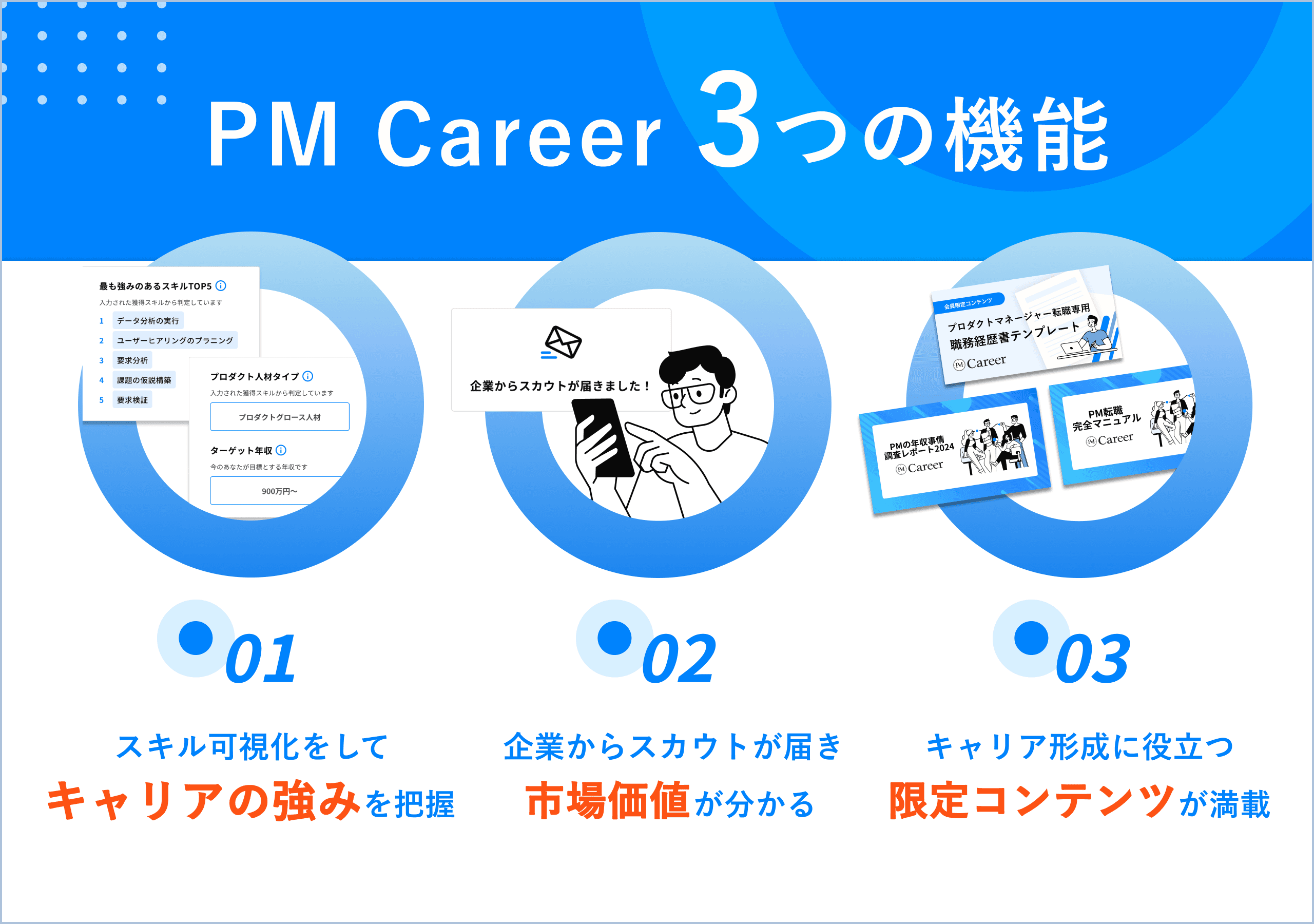

今すぐ転職をしたい人も、中長期的にしたい方も、PM Careerに無料会員登録をしておくことでキャリアに役立つ情報を定期的にキャッチアップすることが重要です。まだ登録されてない方はこちらからどうぞ。3分で完了します。

PM Careerに無料会員登録する

転職についての情報はこちらをご覧ください!

はじめに

「もっと上流からプロダクトに関わりたい」

「事業の成長に直接貢献する仕事がしたい」

転職を考えているあなたは、プロダクトマネージャーという職種に強い魅力を感じているのではないでしょうか?

しかし、その熱意を具体的な成功に結びつけるためには、「どの職場で働くか」という選択が極めて重要です。なぜなら、一口にプロダクトマネージャーと言っても、企業によってその役割や裁量、求められるミッションは全く異なるからです。

この記事では、あなたのプロダクトマネージャーとしてのキャリアを最大化するための「後悔しない職場選び」を解説します。この記事を読めば、転職後のミスマッチを防ぎ、あなたが本当に輝ける場所を見つけるための具体的な「判断軸」と「行動プラン」がわかります。

なぜプロダクトマネージャーの「職場選び」はこれほど重要なのか?

プロダクトマネージャーという職種は、企業によって定義が大きく異なるのが実情です。

ある企業では「プロダクトのCEO」として大きな裁量権を持ってプロダクトの全責任を負う一方、別の企業ではプロジェクトの進行管理が主な役割となるケースも少なくありません。この「役割の曖昧さ」こそが、職場選びを慎重に行うべき最大の理由です。

2025年の採用動向と求人倍率を押さえたい方は、こちらをご覧ください。

もし自分に合わない環境を選んでしまうと、本来発揮できるはずの能力が活かせず、キャリアが停滞してしまうリスクさえあります。例えば、0から1を生み出すことに情熱を燃やす人が、既存プロダクトの細かい改善のみを行うチームに入ってしまっては、やりがいを感じることは難しいでしょう。

企業タイプ | プロダクトマネージャーに期待される役割の傾向 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

大手企業(安定期) | 既存プロダクトの改善・グロース、大規模なチームとの連携、プロセスの最適化 | 安定した基盤、豊富なリソース、体系的な教育制度 | 意思決定の遅さ、裁量権の限定、組織の縦割り |

メガベンチャー(成長期) | 担当プロダクトの急成長、KPI達成への強いコミット、高速なPDCAサイクル | 事業の成長をダイレクトに体感できる、大きな裁量権、実力主義 | 激務になりやすい、変化が激しい、求められる成果のプレッシャーが大きい |

スタートアップ(黎明期) | 0→1のプロダクト立ち上げ、市場調査、顧客発見、何でも屋的な動き | 経営に近い視点、幅広い業務経験、圧倒的なスピード感 | 経営基盤の不安定さ、教育制度の未整備、リソース不足 |

このように、プロダクトマネージャーの仕事内容は企業によって大きく異なります。だからこそ、転職活動を始める前に「自分は何をしたいのか」「どんな環境なら成長できるのか」という軸を明確にすることが、成功への第一歩となるのです。

自分だけの「企業選びの軸」を見つける自己分析

やみくもに求人情報を見る前に、まずはあなた自身の内面を深く掘り下げることが大切です。ここで紹介するステップを通じて、決してブレることのない「企業選びの軸」を確立していきましょう。

Step1: 経験・スキルの棚卸しと強みの言語化

まず、これまでのキャリアで培ってきた経験とスキルをすべて洗い出します。エンジニア、デザイナー、マーケターなど、どんな職種であっても、プロダクトマネージャーとして活かせるポータブルスキルは必ず存在します。

キャリアの棚卸し手順を具体的に知りたい方は、こちらをご覧ください。

以下の表を参考に、ご自身の経験を整理してみてください。

活かせる経験・スキル | 具体的な行動例 | 実績(定量的に) |

|---|---|---|

課題発見能力 | ユーザーインタビューやデータ分析から、プロダクトの課題を特定した。 | 課題解決により、解約率を5%改善した。 |

要件定義スキル | 課題解決のための機能要件や仕様をドキュメントにまとめた。 | 開発チームの手戻りを10%削減した。 |

関係者調整能力 | エンジニア、デザイナー、営業など複数の部署と連携し、プロジェクトを推進した。 | スケジュール通りにプロダクトをリリースできた。 |

データ分析スキル | SQLやBIツールを使い、プロダクトの利用状況を分析し、改善点を提案した。 | 分析に基づいた施策で、ユーザーアクティビティを20%向上させた。 |

市場・競合分析 | 市場のトレンドや競合プロダクトの動向を調査し、自社プロダクトの戦略に反映させた。 | 新機能の投入で、市場シェアを3%拡大した。 |

大切なのは、実績を「〇〇を改善した」といった曖昧な表現ではなく、「CVRを1.5倍に改善した」のように、具体的な数字で示すことです。これにより、あなたの市場価値が客観的に伝わりやすくなります。

Step2: 理想のキャリアパスと働き方を描く

次に、あなたの未来に目を向けてみましょう。短期的な条件だけでなく、長期的な視点でキャリアを考えることが、後悔しない選択につながります。

- 5年後、10年後の自分は?

- 特定分野の専門性を極めたシニアプロダクトマネージャーになりたいか?

- チームを率いるVPoP(Vice President of Product)やCPO(Chief Product Officer)を目指したいか?

- どんなプロダクトに携わりたい?

- 世の中の課題を解決するtoB向けのSaaSか?

- 多くの人の生活を豊かにするtoC向けのサービスか?

- どんな働き方が理想?

- チームで活発に議論しながら進めたいか?

- 個人の裁量を重視して働きたいか?

これらの問いに答えを出すことで、あなたが進むべき方向性が明確になり、企業選びの重要な判断基準となります。

入社後のミスマッチを防ぐ!プロダクトマネージャーが確認すべき職場選び5つの軸

自己分析を終えたら、次はいよいよ企業を評価するフェーズです。

企業研究の進め方と情報収集のコツを押さえたい方は、こちらをご覧ください。

ここでは、入社後の「こんなはずじゃなかった」をなくすために、絶対に確認すべき5つの軸を紹介します。この5つの視点で企業を多角的に見ることで、あなたにとって本当にフィットする職場を見極められるでしょう。

軸1:企業文化と価値観の一致(心理的安全性・多様性)

企業の文化は、あなたのパフォーマンスと働きがいに直接影響します。ミッションやビジョンへの共感はもちろんですが、特にプロダクトマネージャーにとっては以下の点が重要です。

確認すべき文化の要素 | なぜプロダクトマネージャーにとって重要か? |

|---|---|

心理的安全性 | 失敗を恐れず挑戦的な提案ができるか。異なる意見を歓迎し、建設的な議論ができる環境か。 |

コミュニケーション | 情報がオープンに共有され、部門間の連携がスムーズか。 |

多様性(DE&I) | 多様なバックグラウンドを持つ人材が尊重され、その意見がプロダクトに反映されているか。 |

Googleのように多様な人材が活躍する文化や、SmartHRのようなオープンでフラットな文化は、イノベーションを生み出す土壌となります。表面的な言葉だけでなく、その企業で働く人々がどのような価値観を大切にしているのか、その本質を見抜くことが重要です。

軸2:成長機会とキャリアパスの明確さ(研修・メンター制度)

「入社後に成長できるか」は、多くの人が転職で重視するポイントです。特に変化の速いIT業界では、継続的なスキルアップが不可欠です。

確認すべき成長機会 | 具体的なチェックポイント |

|---|---|

研修制度 | プロダクトマネジメントに関する体系的な研修があるか。外部研修や資格取得への支援制度は充実しているか。 |

メンター制度 | 経験豊富な先輩プロダクトマネージャーが、キャリアやスキルアップの相談に乗ってくれる制度があるか。 |

キャリアパス | プロダクトマネージャーからシニアプロダクトマネージャー、VPoPなどへのキャリアパスが明確に示されているか。社内公募などで別の役割に挑戦できるか。 |

リクルートやDeNAのように、社員の成長を積極的に支援する制度が整っている企業は、長期的なキャリア形成を考える上で非常に魅力的です。あなたの成長意欲に応えてくれる環境かどうかを、しっかりと見極めましょう。

軸3:事業・プロダクトのフェーズと将来性

あなたがジョインする事業やプロダクトが、現在どのフェーズにあるのかを理解することは非常に重要です。なぜなら、フェーズによって、プロダクトマネージャーに求められる役割やスキルが大きく異なるからです。

事業フェーズ | プロダクトマネージャーの主な役割とミッション | 求められるスキル・マインド |

|---|---|---|

0→1(黎明期) | 顧客課題の発見、MVP(Minimum Viable Product)の開発、市場投入 | 仮説検証力、行動力、不確実性への耐性 |

1→10(成長期) | プロダクトの機能拡張、KPIグロース、ユーザー基盤の拡大 | データ分析力、マーケティング知識、実行力 |

10→100(成熟期) | 既存機能の改善、運用の効率化、新たな収益源の模索 | オペレーション構築力、深い顧客理解、バランス感覚 |

自己分析で見えたあなたの強みや志向が、どのフェーズに最もマッチするのかを考えてみましょう。また、その事業や市場自体の将来性も、あなたのキャリアに大きく影響する要素です。

軸4:組織体制と与えられる裁量権

あなたがどれだけ自由に、そして主体的にプロダクト開発をリードできるかは、企業の組織体制に大きく左右されます。裁量権の大きさは、仕事のやりがいと成長のスピードに直結します。

- 意思決定プロセス:プロダクトに関する重要な意思決定は、トップダウンで決まるのか、それとも現場のプロダクトマネージャーに権限が委譲されているのか

- KPI設定:プロダクトが追うべきKPIを、プロダクトマネージャー自身が設定できるのか、それとも会社から与えられるのか

- 予算・リソース:プロダクトマネージャーがプロダクト開発のために使える予算や、アサインできる人員の範囲はどの程度か

面接などの場でこれらの点を確認し、自分が責任と権限を持ってプロダクトを推進できる環境であるかを見極めることが大切です。

軸5:納得できる待遇とワークライフバランス

もちろん、給与や福利厚生といった待遇面も重要な判断軸です。ただし、単に金額の大小だけでなく、自身のスキルや期待される貢献に対して「納得感」のあるオファーであるかが重要です。

また、長期的にパフォーマンスを発揮し続けるためには、持続可能な働き方ができる環境であることも欠かせません。リモートワークの柔軟性、平均的な残業時間、休暇の取りやすさなど、自身のライフスタイルと合致するかどうかも確認しましょう。

書類や求人票だけでは分からない「リアルな情報」の集め方

ここまで紹介した5つの軸を評価するには、企業のウェブサイトや求人票に書かれている情報だけでは不十分です。入社後のギャップをなくすためには、より解像度の高い「生の情報」を集める必要があります。ここでは、そのための具体的なアクションを2つ紹介します。

カジュアル面談の戦略的活用法

カジュアル面談は、選考とは関係なく、現場の社員と気軽に話せる絶好の機会です。この場を「自分が企業を評価する場」と捉え、積極的に活用しましょう。

カジュアル面談のメリット | 具体的なアクション |

|---|---|

志望動機がなくても話せる | 気になる企業があれば、まずは気軽にコンタクトを取ってみる。 |

仕事内容の解像度が上がる | 現場のプロダクトマネージャーに、一日の流れや直面している課題などを具体的に聞く。 |

納得して選考に進める | 社内の雰囲気や人間関係など、面接では聞きにくい「本音」の部分を確認する。 |

大切なのは、受け身にならず、知りたいことを主体的に質問する姿勢です。「どんな時に仕事のやりがいを感じますか?」「チームが直面している一番の課題は何ですか?」といった質問を通じて、企業のリアルな姿を探りましょう。

面接で企業の「本質」を見抜く逆質問リスト

面接の最後にある「何か質問はありますか?」の時間は、単なる形式的なものではありません。これは、あなたの意欲を示すと同時に、企業の文化や実態を深く知るための最大のチャンスです。5つの軸に沿って、企業の「本質」を見抜くための逆質問を用意しておきましょう。

評価したい軸 | 逆質問の例 |

|---|---|

軸1: 企業文化 | 「貴社では、プロダクトの意思決定において、データとユーザーの声のどちらがより重視される傾向にありますか?」 「チーム内で意見が対立した際、最終的にどのように意思決定されることが多いですか?具体的な事例があれば教えてください。」 |

軸2: 成長機会 | 「入社後、プロダクトマネージャーとして早期に成果を出すために、どのようなサポート体制がありますか?」 「貴社で活躍されているプロダクトマネージャーの方々は、どのようなキャリアパスを歩まれている方が多いでしょうか?」 |

軸3: 事業フェーズ | 「現在、プロダクトが直面している最大の挑戦は何だとお考えですか?」 「3年後のプロダクトの姿について、どのようなビジョンをお持ちでしょうか?」 |

軸4: 裁量権 | 「プロダクトのKPIは、どのように設定・レビューされていますか?そのプロセスにプロダクトマネージャーはどの程度関与しますか?」 「もし、プロダクトの方向性を大きく変えるような提案をした場合、どのようなプロセスで検討されますか?」 |

軸5: ワークライフバランス | 「チームの皆さんは、普段どのようにタスク管理や情報共有をされていますか?(ツールの話から働き方を推測する)」 |

これらの質問を投げかけることで、企業のウェブサイトだけでは見えてこない、より深いレベルでの理解が可能になります。

専門家の力で成功確率アップ!プロダクトマネージャー転職に強いエージェントの活用術

ここまで職場選びの軸や情報収集の方法について解説してきましたが、「一人で進めるのは不安だ」と感じる方もいるかもしれません。そんな時に力強い味方となるのが、転職エージェントです。特にプロダクトマネージャーのような専門性の高い職種では、業界に精通したエージェントのサポートが重要です。

転職エージェントを活用して理想の職場を探したい方は、こちらをご覧ください。

転職エージェントの活用には、以下のようなメリットがあります。

- 非公開求人の紹介:市場には出回らない優良企業の求人情報にアクセスできる

- 客観的なキャリア相談:あなたの経歴を客観的に評価し、最適なキャリアプランを一緒に考えてくれる

- 質の高い企業情報:エージェントしか持っていない、企業の文化や内部事情といった深い情報を提供してくれる

- 徹底した選考対策:職務経歴書の添削から企業ごとの面接対策まで、内定獲得をサポートしてくれる

- 面倒な条件交渉の代行:給与や待遇など、自分では言い出しにくい条件交渉を代わりに行ってくれる

大切なのは、総合型のエージェントだけでなく、PM Careerのようなプロダクトマネージャーの転職支援に特化したエージェントを選ぶことです。専門特化型のエージェントは、プロダクトマネージャーのスキルセットやキャリアパスを深く理解しているため、より的確なアドバイスとマッチングが期待できます。

まとめ:戦略的な職場選びで、理想のキャリアを実現しよう

プロダクトマネージャーとしての転職を成功させる鍵は、給与や知名度といった表面的な条件に惑わされず、いかに自分に合った「職場」を見つけられるかにかかっています。

本記事で解説したステップを、最後にもう一度確認しましょう。

- 自己分析で「企業選びの軸」を明確にする。 (あなたの経験、価値観、キャリアプラン)

- 5つの軸で企業を多角的に評価する。 (文化、成長、事業、裁量、待遇)

- リアルな情報を自ら収集し、ミスマッチを防ぐ。 (カジュアル面談、逆質問)

- 必要に応じて専門家(転職エージェント)の力を借りる。

転職はゴールではなく、あなたの理想のキャリアを実現するための新たなスタートラインです。この記事の内容を元に、自信を持って次の一歩を踏み出してください。

市場価値を高めたい人は無料会員登録をどうぞ

市場価値を上げる良いキャリアを築くより良い意思決定は、より良い情報から。PM Careerの無料会員登録をして、会員限定ホワイトペーパーのダウンロードやキャリア相談を活用してください!

無料で会員登録をする

関連する記事

.jpg&w=3840&q=75)

プロダクトマネージャー転職

プロダクトマネージャー転職後のキャリアパス戦略|後悔しない選択と市場価値最大化へのロードマップ

%2520-%25202025-09-03T182931.009%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

プロダクトマネージャー転職

英語必須のプロダクトマネージャー転職で年収UPとキャリアアップを叶える方法

%2520-%25202025-08-27T184158.288%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

プロダクトマネージャー転職

海外在住者必見!プロダクトマネージャー転職成功へのロードマップ

プロダクトマネージャー転職

日本のプロダクトマネージャー年収2025最新統計|年収分布・昇給トレンドを徹底解説

%2520-%25202025-08-03T174105.882%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

プロダクトマネージャー転職

未経験OK!開発経験なしでもプロダクトマネージャー転職の内定を勝ち取る方法

%2520-%25202025-07-31T135451.784%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

プロダクトマネージャー転職