プロダクトマネージャー転職成功の秘訣は職場文化!満足度を高める企業選びのチェックポイントを解説

最終更新日:

2025年5月27日

ライター:

PM Career編集部

プロダクトマネージャー転職

%2520-%25202025-05-23T141859.183%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

この記事の監修者

佐々木真

PM Career事業責任者(Xアカウント @shin_sasaki19)

株式会社リクルートにて「スタディサプリ」の初期メンバーとして事業開発・プロダクトマネージャー業を担当し全国展開を達成後、SmartHRのグループ会社としてToB向けSaaS「SmartMeeting」を立ち上げ2021年3月に退任。その後PMオンラインスクール「PM School」、プロダクト開発人材の転職サイト「PM Career」の事業を運営中。プロダクト開発の知見・人材の流動性を高め、日本のプロダクト作りをぶち上げるべく尽力中。個人としてもX(Twitter)アカウントのフォロワーは3万人超え、YouTubeやPodcastでもプロダクト開発のコンテンツを発信する日本で最も有名なプロダクト開発者の1人。

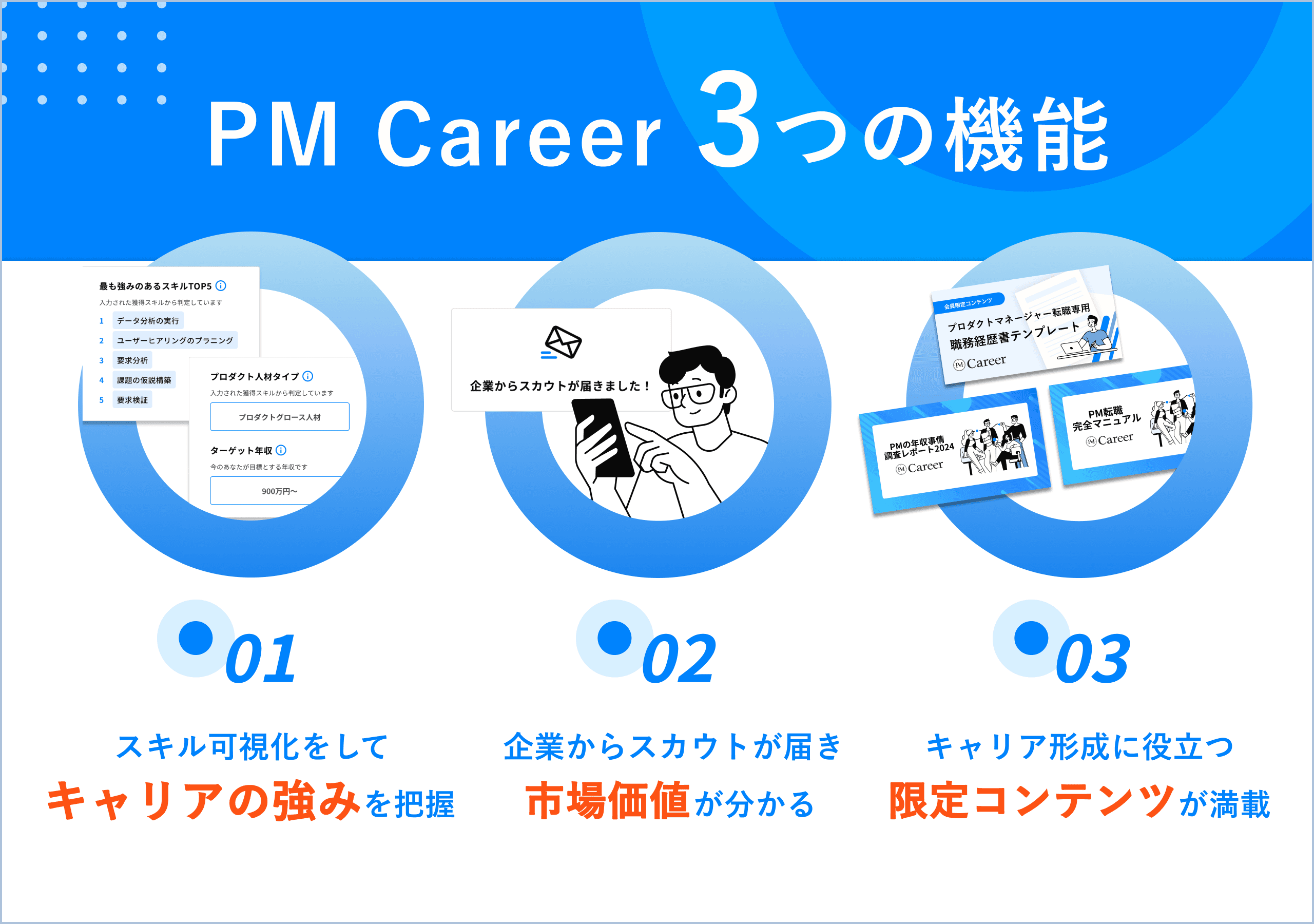

今すぐ転職をしたい人も、中長期的にしたい方も、PM Careerに無料会員登録をしておくことでキャリアに役立つ情報を定期的にキャッチアップすることが重要です。まだ登録されてない方はこちらからどうぞ。3分で完了します。

PM Careerに無料会員登録する

転職についての情報はこちらをご覧ください!

はじめに

プロダクトマネージャーとして、 「もっと自分の力を発揮できる環境で働きたい!」 そう思っていませんか?

プロダクトマネージャーの転職において、 スキルや経験はもちろん重要です。しかし、実は「職場文化」こそが、 あなたのパフォーマンスや成長を大きく左右するのです。

この記事では、 プロダクトマネージャーとして輝ける職場文化を見つけるために、 後悔しない転職を実現する秘訣をお伝えします。 職場文化の重要性から 具体的な見抜き方、 そして入社後のミスマッチを防ぐ方法まで、 事例を交えながら詳しく解説していきます。

あなたにとって最高の職場文化を見つけ、 プロダクトマネージャーとしてのキャリアを大きく飛躍させましょう!

なぜ職場文化が重要?プロダクトマネージャーのパフォーマンスを左右する3つの要素

プロダクトマネージャーとして最高のパフォーマンスを発揮し、成長を続けるためには、スキルや経験だけでなく、職場文化も非常に重要な要素となります。ここでは、プロダクトマネージャーのパフォーマンスを左右する3つの要素について解説します。

要素1:コミュニケーションの質│心理的安全性の確保が不可欠

プロダクトマネージャーは開発チーム、マーケティングチーム、営業チームなど、さまざまな関係者と連携しながらプロジェクトを進めていく必要があります。したがって、オープンで活発なコミュニケーションが不可欠です。特に重要なのは、メンバーが安心して意見や疑問を表明できる「心理的安全性」が確保されているかどうかです。

心理的安全性が高い職場では、メンバーは率直な意見を言いやすく、建設的な議論が活発に行われます。その結果、潜在的な問題が早期に発見され、より良い解決策が生まれる可能性が高まります。また、メンバー間の信頼関係が深まり、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。

逆に、心理的安全性が低い職場では、メンバーは発言することを恐れ、形式的なコミュニケーションに終始しがちです。その結果、問題が表面化しづらくなり、解決策の質が低下するだけでなく、メンバーのモチベーション低下にもつながる可能性があります。

オープンでフラットな組織文化を持つ SmartHRの事例は、こちらをご覧ください。

要素2:意思決定のスピード│トップダウン?ボトムアップ?

プロダクト開発では、迅速な意思決定が求められる場面が多いです。そのため、組織の意思決定プロセスが、プロダクトマネージャーのパフォーマンスに大きな影響を与えます。

意思決定の方法には、トップダウン型とボトムアップ型がありますが、どちらが良いかは、組織の文化やプロジェクトの性質によって異なります。

トップダウン型の組織では、上層部が迅速に意思決定を下すことが可能です。しかし、現場の意見が反映されにくいというデメリットがあります。一方、ボトムアップ型の組織では、現場の意見が尊重され、メンバーの主体性が高まります。しかし、意思決定に時間がかかるということがデメリットです。

プロダクトマネージャーにとって理想的なのは、状況に応じて意思決定の方法を使い分けられる組織です。例えば、緊急性の高い問題についてはトップダウンで迅速に意思決定を行い、戦略的な問題についてはボトムアップで広く意見を集約するなど、柔軟な対応が求められます。

要素3:成長機会の提供│スキルアップを支援する環境か

テクノロジーの進化が加速する現代において、プロダクトマネージャーは常に新しい知識やスキルを習得し続けることが必要です。そのため、組織がプロダクトマネージャーの成長を積極的に支援する文化を持っているかどうかが重要になります。

具体的には、以下のような成長機会が提供されていることが望ましいです。

- 研修制度:プロダクトマネージャーに必要な知識やスキルを体系的に学べる研修プログラム

- メンター制度:経験豊富なプロダクトマネージャーから実践的なアドバイスや指導を受けられる制度

- 資格取得支援制度:プロダクトマネージャー関連の資格取得を支援する制度

- カンファレンスやイベントへの参加支援:最新のトレンドや技術を学べる機会

- 書籍購入費の補助:自己学習に必要な書籍の購入を支援する制度

これらの成長機会を通じて、プロダクトマネージャーは自身のスキルアップを図り、より高いレベルの業務に挑戦することが可能になります。また、組織としても、優秀な人材を育成し、競争力を高められます。

要素 | 詳細 | プロダクトマネージャーへの影響 |

|---|---|---|

コミュニケーションの質 | 心理的安全性の確保、オープンな議論 | 問題の早期発見、より良いソリューションの創出、チームパフォーマンスの向上 |

意思決定のスピード | トップダウン/ボトムアップの使い分け | 迅速な対応、現場の意見反映、メンバーの主体性向上 |

成長機会の提供 | 研修制度、メンター制度、資格取得支援 | スキルアップ、キャリアアップ、組織の競争力向上 |

【事例紹介】職場文化がプロダクトマネージャーの成長を加速させた成功ストーリー

職場文化は、プロダクトマネージャーの成長を大きく左右します。ここでは、具体的な事例を通して、どのような職場文化がプロダクトマネージャーの成長を加速させるのかを見ていきましょう。

事例1:風通しの良い文化で、主体性を発揮し新機能をリリース

A社には、社員一人ひとりの意見を尊重し、積極的に議論を促す風通しの良い文化があります。プロダクトマネージャーである田中さんは、入社当初から上司や同僚に遠慮なく意見を言えていました。

ある時、田中さんは既存のプロダクトに新機能を追加することを提案しました。上司は田中さんの提案に耳を傾け、チーム全体で議論する機会を設けました。議論の結果、田中さんの提案は採用され、新機能の開発プロジェクトがスタートしたのです。

田中さんは、プロジェクトリーダーとして、主体的にプロジェクトを推進し、見事新機能をリリースすることに成功しました。A社のような風通しの良い文化は、プロダクトマネージャーが主体性を発揮し、新しいことに挑戦する上で非常に重要な要素となります。

企業 | 職場文化 | プロダクトマネージャーの行動 | 成果 |

|---|---|---|---|

A社 | 風通しの良い文化 | 新機能の提案、プロジェクトの推進 | 新機能のリリース |

事例2:多様性を尊重する文化で、革新的なアイデアが生まれる

B社は年齢、性別、国籍、経験など、多様なバックグラウンドを持つ社員が集まっています。B社では、それぞれの社員が持つ異なる視点やアイデアを尊重し、積極的に共有する文化が根付いています。

プロダクトマネージャーである佐藤さんは、多様なメンバーからなるチームを率いて、新しいモバイルアプリの開発プロジェクトに取り組んでいました。プロジェクトの初期段階で、佐藤さんはチームメンバー全員に自由にアイデアを出し合うよう促しました。

その結果、様々な斬新なアイデアが生まれ、最終的に、これまでにない革新的なモバイルアプリを開発することに成功しました。B社のような多様性を尊重する文化は、プロダクトマネージャーが革新的なアイデアを生み出す上で非常に重要な要素となります。

企業 | 職場文化 | プロダクトマネージャーの行動 | 成果 |

|---|---|---|---|

B社 | 多様性を尊重する文化 | チームメンバーへのアイデア創出の促進 | 革新的なモバイルアプリの開発 |

事例3:挑戦を奨励する文化で、失敗を恐れず事業を推進

C社には新しいことに挑戦することを奨励し、失敗を許容する文化があります。C社では、「失敗から学び、次につなげる」という考え方が浸透しており、社員は積極的に新しいことに挑戦できます。

プロダクトマネージャーである鈴木さんは、新しい事業領域への進出プロジェクトを担当していました。鈴木さんは、市場調査や競合分析を入念に行った上で、新しいビジネスモデルを提案しました。

しかし、プロジェクトを進める中で、いくつかの課題が発生し、一時的に事業が停滞する時期もありました。それでも、鈴木さんは諦めずに、チームメンバーと協力して課題解決に取り組み、最終的に事業を成功に導きました。

C社のような挑戦を奨励する文化は、プロダクトマネージャーが失敗を恐れずに事業を推進する上で非常に重要な要素となります。

企業 | 職場文化 | プロダクトマネージャーの行動 | 成果 |

|---|---|---|---|

C社 | 挑戦を奨励する文化 | 新しいビジネスモデルの提案、課題解決 | 新規事業の成功 |

職場文化を見抜く!転職活動で使える7つの質問

プロダクトマネージャーとして転職を成功させるためには、企業の職場文化を見極めることが不可欠です。面接の場で積極的に質問をすることで、入社後のミスマッチを防ぎ、自分に合った環境を見つけ出せます。ここでは、転職活動で使える7つの質問をご紹介します。

企業文化のミスマッチを防ぐ面接質問リストは、こちらをご覧ください。

質問1:チームの雰囲気やコミュニケーションスタイルは?

チームの雰囲気やコミュニケーションスタイルは、プロダクトマネージャーの働きやすさに直結します。以下の点を確認しましょう。

- チームメンバー間の関係性は良好か?

- コミュニケーションは活発に行われているか?

- 意見やアイデアを自由に発言できる雰囲気か?

- 報連相(報告・連絡・相談)はスムーズに行われているか?

具体的な聞き方として、以下の質問が考えられます。

- 「チームの皆さんは普段どのようにコミュニケーションを取られていますか?」

- 「チームの雰囲気はどのような感じですか?例えば、ランチは皆さん一緒に取られますか?」

- 「新しいメンバーがチームに馴染むために、どのような取り組みをされていますか?」

質問2:意思決定はどのように行われていますか?

意思決定のプロセスは、プロダクトマネージャーの裁量権や影響力に大きく関わります。以下の点を確認しましょう。

- 意思決定はトップダウンか、ボトムアップか?

- プロダクトマネージャーは意思決定にどの程度関与できるか?

- 意思決定のスピードは速いか、遅いか?

- データに基づいた意思決定が行われているか?

具体的な聞き方として、以下の質問が考えられます。

- 「プロダクトに関する意思決定は、どのように行われていますか?」

- 「プロダクトマネージャーは意思決定において、どのような役割を担っていますか?」

- 「過去に、プロダクトマネージャーの意見が採用されて成功した事例はありますか?」

質問3:プロダクトマネージャーのキャリアパスや成長支援制度は?

プロダクトマネージャーとして成長し続けるためには、キャリアパスや成長支援制度が整っていることが重要です。以下の点を確認しましょう。

- プロダクトマネージャーのキャリアパスは明確に定義されているか?

- 研修制度やスキルアップ支援はあるか?

- メンター制度やコーチング制度はあるか?

- 資格取得支援制度はあるか?

具体的な聞き方として、以下の質問が考えられます。

- 「プロダクトマネージャーのキャリアパスはどのようなものがありますか?」

- 「プロダクトマネージャー向けの研修制度やスキルアップ支援はありますか?」

- 「プロダクトマネージャーの成長をサポートするために、どのような取り組みをされていますか?」

質問4:失敗に対する考え方や許容度は?

新しいことに挑戦するためには、失敗に対する寛容さが必要です。以下の点を確認しましょう。

- 失敗をどのように捉えているか?

- 失敗から学ぶ文化があるか?

- 失敗した場合の責任の所在は明確か?

- 失敗を恐れずに挑戦できる環境か?

具体的な聞き方として、以下の質問が考えられます。

- 「過去にプロジェクトが失敗した事例はありますか?その際、どのように対応されましたか?」

- 「失敗から学ぶために、どのような取り組みをされていますか?」

- 「新しいことに挑戦する際に、会社としてどのようなサポートをしてくれますか?」

質問5:組織の価値観や行動規範は?

組織の価値観や行動規範は、日々の業務における判断基準となります。以下の点を確認しましょう。

- 組織のミッションやビジョンは明確か?

- 組織の価値観や行動規範は共有されているか?

- 組織の文化を象徴するエピソードはあるか?

- 組織の価値観と自分の価値観は合致するか?

具体的な聞き方として、以下の質問が考えられます。

- 「御社のミッションやビジョンについて教えてください。」

- 「御社が大切にしている価値観や行動規範はありますか?」

- 「御社の文化を象徴するようなエピソードはありますか?」

質問6:チームメンバーの年齢層やバックグラウンドは?

チームメンバーの多様性は、新しいアイデアや視点を生み出す源泉となります。以下の点を確認しましょう。

- チームメンバーの年齢層は幅広いか?

- チームメンバーのバックグラウンドは多様か?

- 多様な意見を尊重する文化があるか?

- 異なる専門性を持つメンバーとの連携はスムーズか?

具体的な聞き方として、以下の質問が考えられます。

- 「チームメンバーの年齢層はどのくらいですか?」

- 「チームメンバーのバックグラウンドは多様ですか?」

- 「異なる専門性を持つメンバーと連携する際に、心がけていることはありますか?」

質問7:最近成功したプロジェクトとその要因は?

成功事例を知ることで、組織の強みや成功要因を理解できます。以下の点を確認しましょう。

- 最近成功したプロジェクトは何か?

- 成功の要因は何だったのか?

- プロジェクトの推進体制はどのようだったか?

- プロダクトマネージャーはプロジェクトにおいてどのような役割を果たしたか?

具体的な聞き方として、以下の質問が考えられます。

- 「最近成功したプロジェクトについて教えてください。」

- 「そのプロジェクトが成功した要因は何だったと思いますか?」

- 「プロダクトマネージャーはそのプロジェクトにおいて、どのような役割を果たしましたか?」

質問 | 確認ポイント | 期待される効果 |

|---|---|---|

チームの雰囲気やコミュニケーションスタイルは? | チームメンバー間の関係性、コミュニケーションの活発さ、意見の言いやすさ | 働きやすい環境かどうかの判断 |

意思決定はどのように行われていますか? | 意思決定のプロセス、プロダクトマネージャーの裁量権、意思決定のスピード | プロダクトマネージャーとして影響力を発揮できる環境かどうかの判断 |

プロダクトマネージャーのキャリアパスや成長支援制度は? | キャリアパスの明確さ、研修制度、メンター制度 | プロダクトマネージャーとして成長できる環境かどうかの判断 |

失敗に対する考え方や許容度は? | 失敗をどのように捉えているか、失敗から学ぶ文化 | 挑戦しやすい環境かどうかの判断 |

組織の価値観や行動規範は? | 組織のミッション、ビジョン、価値観、行動規範 | 自分の価値観と組織の価値観が合致するかどうかの判断 |

チームメンバーの年齢層やバックグラウンドは? | チームメンバーの年齢層、バックグラウンド、多様性 | 多様な視点を取り入れられる環境かどうかの判断 |

最近成功したプロジェクトとその要因は? | 成功事例、成功要因、プロジェクトの推進体制 | 組織の強みや成功要因の理解 |

これらの質問を参考に、積極的に企業とのコミュニケーションを図り、自分に合った職場文化を見つけてください。

ワークライフバランスも重要!残業時間やリモートワークなど働き方の実態

プロダクトマネージャーとして最高のパフォーマンスを発揮するためには、職場文化だけでなく、ワークライフバランスも重要な要素です。

ここでは、転職を検討する際に確認しておきたい残業時間、リモートワーク、フレックスタイム制度、有給取得率について、その実態を見ていきましょう。

労働時間とワークライフバランスを徹底比較した記事は、こちらをご覧ください。

残業時間の実態:平均残業時間と繁忙期について

まず、気になるのは残業時間の実態です。求人票に記載されている残業時間はあくまで目安と考え、面接などで具体的な数字を確認するようにしましょう。以下の点に着目して質問するのがおすすめです。

- 平均残業時間

月平均の残業時間を把握することで、ワークライフバランスをイメージしやすくなります。 - 繁忙期

プロジェクトのリリース前など、繁忙期がいつ頃で、どれくらいの残業時間になるのかを確認しましょう。 - 残業時間の管理方法

残業時間を適切に管理し、削減するための取り組みがあるかを確認しましょう。

残業時間が極端に長い場合は、業務量や人員配置に問題がある可能性も考えられます。ワークライフバランスを重視する方は、残業時間の少ない企業を選ぶのが賢明です。

リモートワークの可否:制度の有無と利用状況

リモートワークの可否も、ワークライフバランスを大きく左右する要素の一つです。リモートワーク制度の有無だけでなく、以下の点についても確認しておきましょう。

- 制度の有無

リモートワーク制度があるかどうかを確認します。 - 利用頻度

週に何回リモートワークが可能か、フルリモートが可能かなど、利用頻度を確認します。 - 対象者

リモートワーク制度の対象者が限定されている場合(例:入社〇年以上の社員のみ)、入社後の利用可否を確認します。 - リモートワーク環境

リモートワークに必要な設備(例:PC、モニター、Web会議システム)が会社から支給されるかを確認します。

リモートワークが可能な場合でも、チームとのコミュニケーションが円滑に取れるような工夫がされているかどうかも重要です。例えば、オンライン会議の実施頻度や、コミュニケーションツールの利用状況などを確認してみましょう。

リモートワークと出社を比較した働き方の選び方は、こちらをご覧ください。

フレックスタイム制度の有無:柔軟な働き方が可能か

フレックスタイム制度とは、従業員が始業時間と終業時間を自由に選択できる制度です。フレックスタイム制度の有無を確認することで、柔軟な働き方が可能かどうかを判断できます。以下の点を確認しましょう。

- 制度の有無

フレックスタイム制度があるかどうかを確認します。 - コアタイム

コアタイム(必ず勤務していなければならない時間帯)の有無と時間帯を確認します。 - 清算期間

1ヶ月など、フレックスタイム制における労働時間の清算期間を確認します。 - 利用条件

フレックスタイム制度の利用に条件がある場合(例:上長承認が必要)、その内容を確認します。

フレックスタイム制度を活用することで、自分のライフスタイルに合わせて働く時間を調整し、ワークライフバランスを向上させられます。

フルフレックスとリモートを両立する SHIFTの働き方は、こちらをご覧ください。

有給取得率:休暇を取りやすい環境か

有給取得率は、企業が従業員のワークライフバランスをどの程度重視しているかを示す指標の一つです。有給取得率が高い企業は、従業員が休暇を取りやすい環境であると考えられます。以下の点について質問してみましょう。

- 有給取得率

全社平均の有給取得率を確認します。 - 取得推奨

会社が有給取得を推奨しているかどうかを確認します。 - 取得理由

有給取得の際に理由を申告する必要があるかどうかを確認します。 - チームの雰囲気

チームメンバーが有給を取りやすい雰囲気かどうかを確認します。

有給取得率が低い企業は、業務過多や人員不足、休暇を取りにくい雰囲気などが考えられます。ワークライフバランスを重視する方は、有給取得率の高い企業を選ぶようにしましょう。

項目 | 確認ポイント | 重要度 |

|---|---|---|

残業時間 | 平均残業時間、繁忙期、残業時間の管理方法 | 非常に重要 |

リモートワーク | 制度の有無、利用頻度、対象者、リモートワーク環境 | 重要 |

フレックスタイム制度 | 制度の有無、コアタイム、清算期間、利用条件 | 重要 |

有給取得率 | 全社平均の有給取得率、取得推奨、取得理由、チームの雰囲気 | 重要 |

これらの情報を総合的に判断することで、入社後のワークライフバランスをある程度予測できます。面接の際に積極的に質問し、自分に合った働き方ができる企業を選びましょう。

入社後のギャップを防ぐ!職場文化のミスマッチ回避術

プロダクトマネージャーとして転職を成功させるためには、入社後のギャップを最小限に抑えることが重要です。特に、職場文化のミスマッチは、早期離職につながる大きな要因になります。

ここでは、入社後のギャップを防ぎ、自分に合った職場文化を見つけるための具体的な方法を解説します。

企業HPやSNSをチェック:社風や雰囲気を掴む

企業の公式ホームページやSNSは、社風や雰囲気を知るための貴重な情報源です。

企業のHPでは経営理念やビジョン、事業内容などが掲載されており、その企業がどのような価値観を重視しているのかを知ることができます。また、社員紹介やブログ記事などがあれば、社員の雰囲気や働き方を感じ取れるでしょう。

SNSでは、企業のイベントや日常の様子が投稿されていることがあり、よりリアルな社風を知る手がかりになります。

例えば、以下のような点に注目してみましょう。

- 企業のHPのデザインやコンテンツは、どのような印象を与えますか?

- SNSの投稿内容は、企業のどのような側面をアピールしていますか?

- 社員の顔写真やコメントは、どのような雰囲気ですか?

これらの情報を総合的に判断することで、その企業がどのような社風を持っているのか、ある程度のイメージを掴むことが可能です。

社員インタビュー記事を読む:リアルな声を聞く

社員インタビュー記事は、実際に働いている社員の声を聞くことができる貴重な機会です。企業のHPや採用サイト、転職サイトなどに掲載されていることが多いので、積極的に探してみましょう。

社員インタビュー記事では、仕事内容ややりがい、会社の雰囲気、キャリアパスなど、様々な情報が得られます。特に注目したいのは、以下の点です。

- 社員が仕事のどのような点にやりがいを感じているか?

- 会社の雰囲気はどのような感じか?

- どのような人が活躍しているか?

- キャリアパスはどのようになっているか?

これらの情報を参考に、自分自身の価値観やキャリアプランと照らし合わせながら、その企業が自分に合っているかどうかを判断しましょう。社員のリアルな声を聞くことで、入社後のギャップを減らせます。

プロダクトマネージャーの転職成功インタビューは、こちらをご覧ください。

OB/OG訪問:直接話を聞いてみる

OB/OG訪問は、企業の内情をより深く知るための有効な手段です。可能であれば、大学のキャリアセンターやLinkedInなどを通じて、その企業に勤めているOB/OGを探してみましょう。

OB/OG訪問では、社員インタビュー記事よりもさらに個人的な視点から、企業の雰囲気や働き方について話を聞くことが可能です。具体的な業務内容や、社風、キャリアパスなど、貴重な情報を直接得られます。

OB/OG訪問で聞くべき質問の例としては、以下のようなものがあります。

- 入社前と入社後のギャップはありましたか?

- 会社の良い点、悪い点は何ですか?

- どのような人がこの会社で活躍できますか?

- チームの雰囲気はどのような感じですか?

OB/OG訪問は、企業のWebサイトや社員インタビュー記事だけでは分からない、リアルな情報を得るための貴重な機会です。積極的に活用しましょう。

面接で積極的に質問:疑問点を解消する

面接は、企業と求職者がお互いを理解し合うための重要な機会です。企業側から質問されるだけでなく、求職者側からも積極的に質問することで、疑問点を解消し、入社後のミスマッチを防ぐことが可能です。

面接では給与や待遇だけでなく、仕事内容やチームの雰囲気、キャリアパスなど、気になることは何でも質問しましょう。以下は、面接で質問する際のポイントです。

- 事前に質問リストを作成しておく

- 質問の意図を明確に伝える

- 相手の目を見て、丁寧に質問する

- 回答に対して、さらに深掘りした質問をする

面接は、企業を見極めるための貴重な機会です。積極的に質問し、納得のいく回答を得られるようにしましょう。

体験入社やインターンシップ:実際に働いてみる

体験入社やインターンシップは、実際に企業で働くことで、社風や雰囲気を肌で感じられる貴重な機会です。数日から数週間程度の期間、社員の一員として働くことで、仕事内容やチームの雰囲気、会社の文化などを体験できます。

体験入社やインターンシップは、入社後のギャップを最小限に抑えるための最も効果的な方法の一つといえるでしょう。体験入社やインターンシップに参加する際には、以下の点に注意しましょう。

- 積極的に仕事に取り組む

- 社員と積極的にコミュニケーションを取る

- 会社の文化や雰囲気を観察する

- 疑問点や不安な点は、積極的に質問する

体験入社やインターンシップは、入社後のミスマッチを防ぐための貴重な機会です。積極的に参加し、自分に合った職場文化を見つけましょう。

ミスマッチ回避術 | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

企業HP/SNSチェック | 企業の公式HPやSNSをチェックし、社風や雰囲気を掴む。 | 手軽に情報収集が可能。企業の公式な情報を確認できる。 |

社員インタビュー記事 | 社員インタビュー記事を読み、リアルな声を聞く。 | 社員の視点から、仕事内容や会社の雰囲気を知ることができる。 |

OB/OG訪問 | OB/OG訪問を通じて、直接話を聞く。 | より個人的な視点から、企業の雰囲気や働き方について話を聞ける。 |

面接で質問 | 面接で積極的に質問し、疑問点を解消する。 | 企業の担当者から、直接回答を得られる。 |

体験入社/インターンシップ | 実際に企業で働き、社風や雰囲気を肌で感じる。 | 入社後のギャップを最小限に抑えられる。 |

自分らしい働き方を見つけよう!職場文化と価値観のマッチング

プロダクトマネージャーとして、職場文化と自分の価値観が合致していることは、長期的なキャリアの満足度とパフォーマンスに大きく影響します。ここでは、自分らしい働き方を見つけるために、職場文化と価値観をどのようにマッチングさせるかを解説します。

自分の価値観を明確にする

まず、自分にとって何が大切なのか、どのような働き方をしたいのかを明確にしましょう。以下の点を自問自答し、紙に書き出すことで、自分の価値観を整理できます。

- 仕事で何を重視するか(例:創造性、安定性、社会貢献)

- どのような時にやりがいを感じるか

- どのような環境で働くのが好きか(例:自由な雰囲気、チームワーク重視、競争的な環境)

- キャリアを通して何を達成したいか

これらの質問に対する答えを明確にすることで、自分がどのような職場文化を求めているのかが見えてきます。

理想の職場文化をイメージする

次に、自分の価値観に合った理想の職場文化を具体的にイメージします。以下の要素を考慮しながら、どのような職場環境が自分にとって最適かを考えてみましょう。

要素 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

コミュニケーション | どのようなコミュニケーションスタイルが理想的か | オープンでフラットな意見交換ができる、心理的安全性が高い |

意思決定 | どのような意思決定プロセスが好みか | トップダウンよりもボトムアップ、迅速な意思決定 |

成長機会 | どのような成長機会を求めているか | 研修制度が充実している、メンター制度がある、新しいことに挑戦できる |

ワークライフバランス | どのような働き方を実現したいか | 残業が少ない、リモートワークが可能、フレックスタイム制度がある |

評価制度 | どのような評価制度が公平だと感じるか | 成果主義、プロセス評価、360度評価 |

これらの要素を具体的にイメージすることで、自分が本当に求めている職場文化が明確になります。

企業文化との共通点と相違点を見つける

転職活動を通じて、企業の職場文化に関する情報を集め、自分の理想とする職場文化との共通点と相違点を見つけましょう。企業HP、社員インタビュー、口コミサイトなどを活用し、多角的に情報を収集することが重要です。

例えば、面接で「御社のチームの雰囲気はどのような感じですか?」と質問したり、OB/OG訪問で「実際に働いてみて、社風はどのように感じますか?」と質問したりすることで、よりリアルな情報を得られます。

優先順位をつけて判断する

理想の職場文化と完全に一致する企業を見つけることは、難しいかもしれません。そのため、自分にとって最も重要な要素に優先順位をつけ、妥協できる点と譲れない点を明確にすることが重要です。

例えば、「成長機会は絶対に譲れないが、ワークライフバランスは多少妥協できる」というように、優先順位をつけることで、自分にとって最適な企業を選ぶことが可能になります。

以下の表を参考に、優先順位を整理してみましょう。

要素 | 重要度 | 詳細 |

|---|---|---|

コミュニケーション | 高/中/低 | オープンなコミュニケーション、心理的安全性など |

意思決定 | 高/中/低 | ボトムアップ、迅速な意思決定など |

成長機会 | 高/中/低 | 研修制度、メンター制度、挑戦機会など |

ワークライフバランス | 高/中/低 | 残業時間、リモートワーク、有給取得率など |

評価制度 | 高/中/低 | 成果主義、プロセス評価など |

この表を埋めることで、自分が何を最も重視しているのかが明確になり、企業選びの軸が定まります。

まとめ:プロダクトマネージャーとして輝ける職場文化を見つけ、転職を成功させよう!

職場文化はコミュニケーションの質、意思決定のスピード、成長機会の提供といった要素で構成され、プロダクトマネージャーのパフォーマンスや成長に大きく影響します。

プロダクトマネージャーとして輝けるかどうかは、自分に合った職場文化を見つけられるかにかかっています。この記事で得た知識を活かし、企業HPやSNS、社員インタビュー、OB/OG訪問、面接などを通じて企業の文化を深く理解し、後悔のない転職を実現してください。

自分自身の価値観と企業の文化を照らし合わせ、長期的なキャリアプランを見据えた上で、最適な職場を見つけましょう。

市場価値を高めたい人は無料会員登録をどうぞ

市場価値を上げる良いキャリアを築くより良い意思決定は、より良い情報から。PM Careerの無料会員登録をして、会員限定ホワイトペーパーのダウンロードやキャリア相談を活用してください!

無料で会員登録をする

.jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-09-03T182931.009%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-08-27T184158.288%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-08-03T174105.882%2520(1).jpg&w=3840&q=75)

%2520-%25202025-07-31T135451.784%2520(1).jpg&w=3840&q=75)